【南房総学】安房国札観音霊場を大正時代の絵葉書で巡る!

安房の国札三十四ヶ所観音霊場巡礼は、鎌倉時代、後掘河天皇在位の貞永元年(1232)に悪疫が流行し、飢饉にも襲われるなど、世情が惨憺たる有様だったことに心を痛めた時の高僧たちが相図って、安房国内に奉安する観世音菩薩にご詠歌を奉納し、厨子の帳を開いて巡り、拝んだことに始まるといわれています。令和3年丑歳御開帳が新型コロナ感染拡大防止の観点から中止となり、次回は令和8年の牛歳御開帳が予定されています。ふらっと通信では、大正2年発行の絵葉書で安房国札観音霊場を巡りたいと思います。

※説明文は安房国札観音霊場会資料より抜粋

●第一番 補陀洛山 那古寺 / ふだらくは よそにはあらじ 那古の寺 岸うつ波を 見るにつけても

同時に坂東三十三霊場・第三十三札所の結願寺としても知られています。坂東三十三霊場は観音信仰者であった源実朝の時代に成立。鎌倉の杉本寺から始まり那古寺で結願する、約1360㌔に及ぶ道程の終点となる寺です。

開山は養老元年(717)。元正天皇が病に伏した折り、行基菩薩が海から得た香木で千手観音菩薩を彫り、平癒を祈願したところ、たちどころに回復。その報謝として建てられたといいます。その後、石橋山の合戦に敗れ当地に逃れた源頼朝が、再興を祈願し七堂迦藍を建立。足利尊氏や里見義実も相次いで信仰を捧げたとのことです。

●第二番 潮音山 新御堂 / にいみどう みあげて見れば 峰の松 くびこいつるに かめいどのみず

那古から三芳を通り、丸山・和田に抜ける県道を行くと左に曲がれば旧新御堂跡地、右に曲がれば新御堂という地点があります。この道に佇むのが、正方四面の石塔の三面に二体ずつ立像が彫られた角柱六地蔵です。生き物が輪廻する六つの世界(六道輪廻)、天上・人界・修羅・畜生・餓鬼・地獄の入口にいて、人々を救うとされるお地蔵様。墓地や寺の入口など、あの世とこの世の境界地に建てられ、いまも人々を見守っています。この六地蔵を右に曲がれば亀ヶ原八幡神社があり、その奥に現在の新御堂があります。元々那古と三芳をつなぐ県道の北側、青木根の中腹にあった新御堂。関東大震災で倒壊した秀満院という寺の境内に越してきたのが昭和42年(1967)のこと。

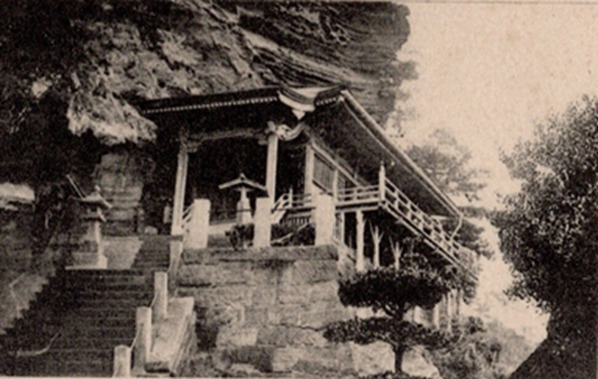

●第三番 船形山大福寺 崖観音 / ふなかたへ 参りて見れば がけづくり 磯うつ波は ちよのかずかず

切り立つ崖の途中に、張り出すように造られた舞台づくりの観音堂。鏡ヶ浦の湾頭にそびえ立っていることから、通称「崖観音」と呼ばれています。

本尊の十一面観世音像は養老元年(717)、行基菩薩が東国行脚の際、船形山中腹の巌窟に漁民の海上安全と豊漁を祈願して彫刻したもの。背後の崖面に石の厨子を作り、像容を浮き彫りにした磨崖仏です。

この十一面観世音像は風化が激しいものの、左手に水瓶を持つさまや着衣のひだが確認できます。膝の下に太いひも状のひだを作り、腰の幅を広くしたスタイルは平安時代中頃のもの。断崖の舞台づくりの観音堂ができたのは、江戸時代に起きた元禄地震の復興の時です。