【南房総学】安房国札観音霊場を大正時代の絵葉書で巡る!

安房の国札三十四ヶ所観音霊場巡礼は、鎌倉時代、後掘河天皇在位の貞永元年(1232)に悪疫が流行し、飢饉にも襲われるなど、世情が惨憺たる有様だったことに心を痛めた時の高僧たちが相図って、安房国内に奉安する観世音菩薩にご詠歌を奉納し、厨子の帳を開いて巡り、拝んだことに始まるといわれています。今回は、第十三番 長谷寺・第十四番 神照寺・第十五番 高照寺を巡りたいと思います。第一番から掲載順に観音霊場を訪れ、今昔を感じて見てはいかがでしょうか。

※説明文は、ちば南房総「安房国札観音霊場巡り」より抜粋

◆第十三番 鳥数山長谷寺(うずざんちょうこくじ):わけゆきて きたりて見れば にしのやつ 長こく寺とは めいしょなるもの

平久里川の下滝田の汐の下橋まで行き、反対の方向に曲がると「西ノ谷」。この奥に山を背負うようにして建っているのが長谷寺です。「西ノ谷(にしのやつ)」はお寺のご詠歌に詠み込まれた場所。山に囲まれた傾斜地にのどかな棚田が広がる農村地帯です。初春の候には椿の赤い花、境内には梅の白い花が咲いて、お寺の周辺を明るく彩ります。

行基菩薩の開基と伝えられている長谷寺。当初は近くにある観音山という山頂にありましたが、弘化3年(1846)頃に現在地へ移転されました。お堂は三間四方で、型式から室町時代の建築物ではないかといわれるものの、建築年代は不詳とのこと。現在のお堂は昭和63年に改築されたもので、本尊・十一面観世音菩薩像があり享保15年(1730)の御詠歌額も残されています。

※現在の鳥数山長谷寺:https://bosotown.com/archives/14313

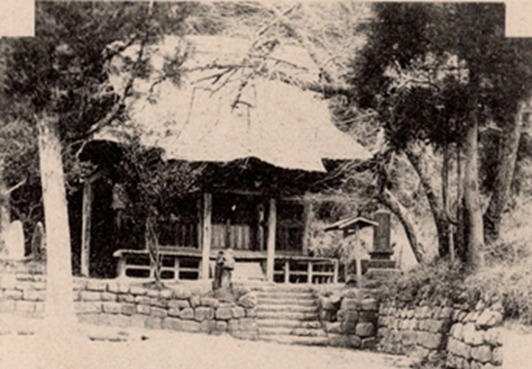

鳥数山長谷寺(うずざんちょうこくじ)の大正時代の絵葉書

◆第十四番 朝日山神照寺(しんしょうじ):朝日さす 夕日かがやく 神照寺 たのみをかくる 伊予のゆうだち

伊予ヶ岳の麓にある神照寺。御詠歌にある伊予ヶ岳は、夕日がいつまでも照り映える、雨乞いの山としても知られています。神照寺は今でも並んで立つ平群天神社の別当寺でした。山号を朝日山といい、御詠歌の冒頭はこの山号を詠み込んだものと思われます。

開山の正確な時期は不明ですが、文和2年(1353)に平群天神社が細川相模守によって京都北野天満宮から勧請されたとき、その本地仏である十一面観音菩薩像が安置されたといいます。

明治の廃仏毀釈までは神照寺の住職が天神社を管理していましたが、明治5年(1872)に廃寺となり、近くの泉龍寺に吸収合併されました。境内には天保14年(1843)建立の「南無遍照金剛」の弘法大師供養塔があります。

※現在の朝日山神照寺:https://bosotown.com/archives/16556

朝日山神照寺(しんしょうじ)の大正時代の絵葉書

◆第十五番 大峰山高照寺(こうしょうじ):大杉へ きいてたずねて きて見れば ほとけのちかい あらたなるもの

高照寺は口伝によると長享3年(1489)頃の創立とされていますが、古文書によると川名藤七郎が元禄年間(1558~1570)に建立したとされています。

安房国百八ヵ所地蔵菩薩の二十九番、平群二十一ヵ所大師の二十一番札所でもある高照寺。元々、安房国札観音巡礼の十五番札所だったのは大椙山椙福寺で、御詠歌に詠まれる通り大杉(大椙)山と呼ばれていました。古くは山頂のお堂に行基作の十一面観音菩薩像が安置されていましたが、椙福寺衰退に伴い、大正7年に高照寺へ移されて現在に至るとのこと。椙福寺の仏具として、永享3年(1431)の銘がある鰐口も寺に保管されてあります。大杉観音と呼ばれる椙福寺観音堂は、いまは高照寺の一堂となっています。高照寺は牛の安産寺で知られ、境内には蓬莱稲荷が祀られています。

※現在の大峰山高照寺:https://bosotown.com/archives/15668

大峰山高照寺(こうしょうじ)の大正時代の絵葉書

-300x225.jpg)