【南房総学】安房国札観音霊場を大正時代の絵葉書で巡る!

安房の国札三十四ヶ所観音霊場巡礼は、鎌倉時代、後掘河天皇在位の貞永元年(1232)に悪疫が流行し、飢饉にも襲われるなど、世情が惨憺たる有様だったことに心を痛めた時の高僧たちが相図って、安房国内に奉安する観世音菩薩にご詠歌を奉納し、厨子の帳を開いて巡り、拝んだことに始まるといわれています。今回は、第二十二番 勧修院・第二十三番 宝珠院・第二十四番 延命寺を巡ります。第一番から掲載順に観音霊場を訪れ、今昔を感じて見てはいかがでしょうか。

※説明文は、ちば南房総「安房国札観音霊場巡り」より抜粋

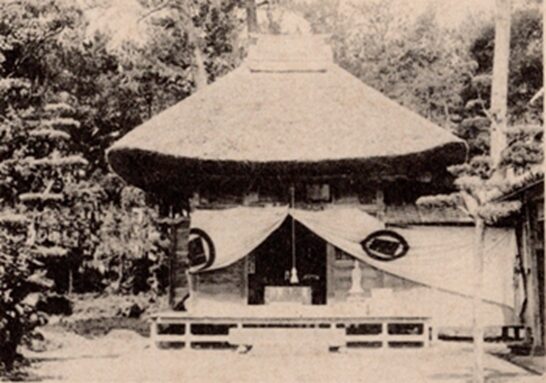

◆第二十二番:道場山護穀寺勧修院 /朝日さす 夕日かがやく この堂へ まいる人こそ 仏なるらん

もともと観音堂は1㌔余り山奥にあるリョウガイ山と称する所にあったといわれる勧修院。宝暦2年(1752)に住僧・栄雅のときに現在地へ移されたと伝えられています。跡地には今も観音堂の痕跡や巡礼路が残っているとのこと。勧修院と呼ばれるようになったのは元禄の頃。大正12年(1923)の関東大地震により諸堂は全壊し、同14年に旧本堂と庫裏が再建されました。

寺宝は、本堂向拝に安置されている木造の仁王像一対。小さくとも個性的な趣きで、参詣者の目をひいています。

境内には光明真言五百万遍供養塔や、廻国供養塔などがあります。石碑に刻まれた観音堂を意味する「大非殿」の揮毫は、安房郡大山村出身の真言宗智山派総本山智積院第四十三世住職となった金剛宥性の筆です。

●現在の勧修院のURL:https://bosotown.com/archives/633

道場山護穀寺勧修院の大正時代の絵葉書

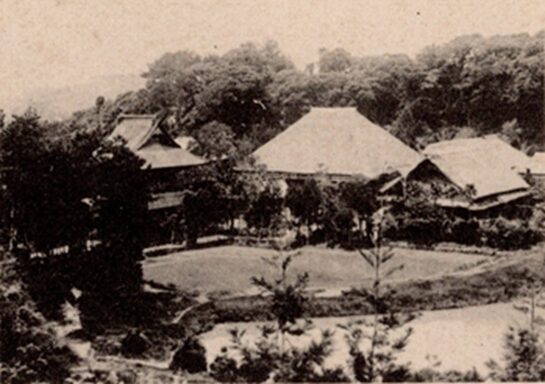

◆第二十三番:金剛山宝珠院 /あま寺へ 参るわがみも たのもしや はなのお寺を 見るにつけても

創建は応永7年(1400)、僧・宥伝の父が深く仏教に帰依して、私財を投じて寺院を建立。宥海僧都を招いて、実乗院と称したのが始まりと伝えられています。その後、宥伝が本尊に供える水を井戸から汲もうとしたところ、水面に「宝珠」の文字が浮かび出ました。かくて宥伝は実乗院を宝珠院と改めたといわれています。この閼伽井という井戸は、現在も本堂の前にあります。

十一面観音菩薩像は、宥伝の母である妙光尼が応永11年(1404)に子院の西光院本尊として安置したもの。西光院は尼寺で、ご詠歌にある「尼寺」は妙光尼の建てたこの寺からきています。大正12年の関東大震災のときお堂は倒壊し、寺宝の多くを失いました。現在の観音堂は、倒壊した仁王門の二階部分を用いて、昭和8年に再建したものです。

●現在の金剛山宝珠院のURL:https://bosotown.com/archives/1102

金剛山宝珠院の大正時代の絵葉書

◆第二十四番:平尾山、長谷山延命寺 /平尾山 のぼりて見れば うどの原 出世はここに 七夕の松

永正17年(1520)、戦国大名・里見実堯が吉州梵貞和尚を迎え、開基したという延命寺。以降、10代忠義までの後期里見氏の菩薩寺となりました。

慶長年間には里見氏から217石あまりの寺領を与えられ、その後徳川家からも同様に保護されました。約500年の歴史を持ち、多くの雲水が修行をした禅寺で、安房曹洞宗の中心的なお寺といえます。

本尊の十一面観音像は行基菩薩の作。元々裏山にあった平尾山大通寺の本尊でした。延命寺が創建されると大通寺は規模を縮小して庵となり、延命寺の境内に移建されました。裏山には後期里見氏の家祖・実堯、里見氏の全盛期を築いた6代義堯、7代義弘、後継ぎなしとされて滅亡した10代忠義の忘れ形見である利輝の墓所があります。

●現在の長谷山延命寺のURL:https://bosotown.com/archives/15250

平尾山、長谷山延命寺の大正時代の絵葉書