【南房総学】安房国札観音霊場を大正時代の絵葉書で巡る!

安房の国札三十四ヶ所観音霊場巡礼は、鎌倉時代、後掘河天皇在位の貞永元年(1232)に悪疫が流行し、飢饉にも襲われるなど、世情が惨憺たる有様だったことに心を痛めた時の高僧たちが相図って、安房国内に奉安する観世音菩薩にご詠歌を奉納し、厨子の帳を開いて巡り、拝んだことに始まるといわれています。今回は、第二十八番 松野尾寺・第二十九番 金蓮寺・第三十番 養老寺を巡ります。第一番から掲載順に観音霊場を訪れ、今昔を感じて見てはいかがでしょうか。

※説明文は、ちば南房総「安房国札観音霊場巡り」より抜粋

◆第二十八番 福聚山松野尾寺:おもくとも つみにはのりの 松のおじ 仏をたのむ 身こそたのもし

室町時代の豪族・神余景貞の三回忌に、里人が岩崎台に建てた念仏堂にはじまるという松野尾寺。

文安5年(1448)に福寿山満福寺と改め、のち福聚山松野尾寺と改称。本尊は文殊菩薩で、境内に観音堂があったとのことです。

大正12年の関東大震災で倒壊したため、地区内で倒壊した来迎寺、安楽院とともに、巴川を挟んで対岸の山の中にあった自性院に合併されたという経緯を持っています。

寺性院は、元は地蔵畑と呼ばれる山中にあった寺。室町時代中頃に地蔵畑の岩屋で家臣・山下定兼の反逆に遭った神余景貞が自殺したとされ、これを供養した自性房がこの岩屋に自性院を創建しました。元禄大地震で崩れたのち、現在地に移ったとのこと。

※現在の「福聚山松野尾寺」の房総タウン.oomのURL:https://bosotown.com/archives/804

「福聚山松野尾寺」の大正時代の絵葉書

◆第二十九番 金剛山慈眼寺金蓮院 (コンレンイン):ずんといり 見あげてみれば ひしゃく塚 ごくらくじょうどは 犬いしのどう

ご詠歌の「ずんといり」とは、真っすぐに奥まで進んでみると、という意味です。昔は山門に向かって真っすぐな長い参道があり、参拝者はそこをずんと入っていったのでしょう。山門をくぐると、正面に大日如来を本尊とする本堂があり、左手に朱色に塗られた観音堂があります。

昔は観音堂が本堂の裏に建っていて、飛錫塚(石塚)はそこにあります。長い参道を入って山門を抜け、本堂の裏まで進むと観音堂があり、そこに大きな石塚(飛錫塚)があったので、このご詠歌なのです。

犬石という地名をもつこの付近には、犬と石にまつわる不思議な伝説が多くあります。金蓮院の近くには、安房神社や小塚大師という歴史ある神社もあり、言い伝えが数多く残る古代からの霊場に建つ“古刹”なのです。

※現在の「金剛山慈眼寺金蓮院」の房総タウン.comのURL:https://bosotown.com/archives/778

「金剛山慈眼寺金蓮院」の大正時代の絵葉書

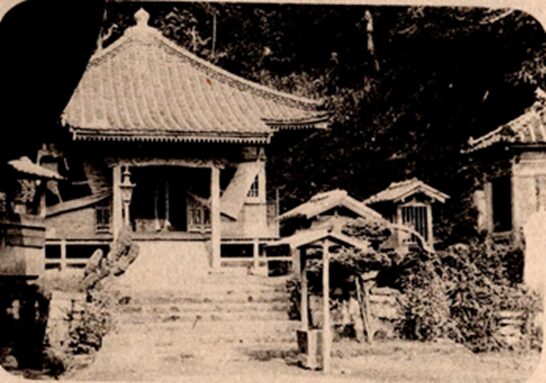

◆第三十番 妙法山養老寺:かんのんへ まいりて沖を ながむれば のぼりくだりの ふねぞ見えける

洲崎神社に隣接する真言宗の寺、養老寺。正式名は妙法山観音寺で、かつては洲崎神社の社僧も務めた別当寺です。寺名は養老元年(717)の創建に由来しており、開祖は役の行者(えんのぎょうじゃ)と伝えられています。境内の階段を上がったところに石窟があり、役行者の石像が祀られています。里見八犬伝では、役の行者の化身が、伏姫に「仁義礼智忠信孝悌」の文字が浮かぶ数珠の授ける場面が有名です。また、伊豆での挙兵に失敗して逃れた頼朝が、洲崎神社に参詣して坂東武者の結集を祈願。昼食に時に箸代わりに使ったすすきを「我が武運が強ければここに根付けよ」と地に挿し、それが根付いたのです。現在、観音堂の階段手前右側に群生しているすすきが、頼朝の挿したすすきの子孫と伝えられ「片葉のすすき」あるいは「一本すすき」と呼ばれています。

※現在の「妙法山養老寺」の房総タウン.comのURL:https://bosotown.com/archives/648

「妙法山養老寺」の大正時代の絵葉書