とみやま地名探訪 ➂ 岩井

「遠あさの海きよらかに子ら数多群れ遊びゐる岩井よろしも」(岩井駅公園石碑)

今から九十年ほど前、作家菊池寛は、海水浴場と知られるようになった岩井海岸を訪れこの歌を残しました。

岩井は、奈良時代に「岩井郷」と呼ばれた頃からの地名です。当時の文字でいうと「いわい石井」とか「伊波為」とも書かれています。岩井神社の宮司川﨑さんによれば、神社の近くにこんこんと湧き出る水場があり、それが井戸となって田畑を潤していたらしいということでした。

源頼朝の初陣である石橋山の戦いでは、この地から出陣したと思われるいわい石井五郎という武士の名が記録に残されています。その頼朝が、岩井にやって来て湧き水で目を洗い喉を潤したという伝説が残っています。その場所は、今も湧き出ている御目井戸(民宿御目井戸莊内)ではないかと信じている人は少なくありません。

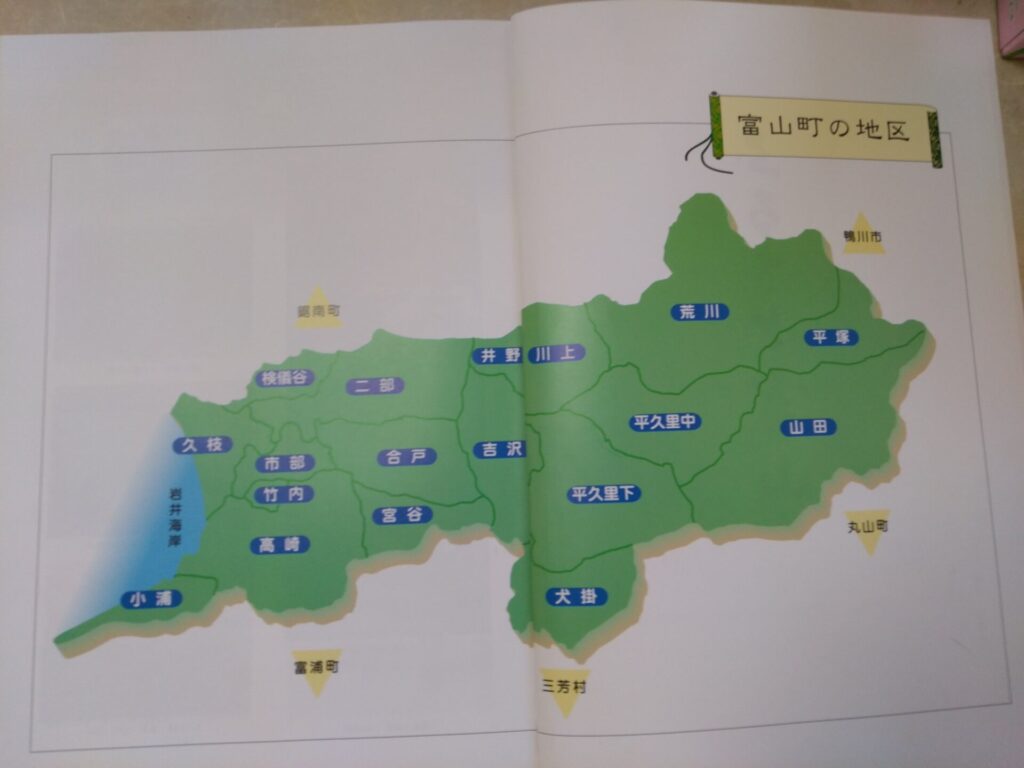

江戸時代の近隣八か村(市部・竹内・高崎・合戸・二部・検儀谷原・宮谷・小浦)には岩井の名はありませんが、明治時代になってこれらが一つの村になったとき付けられたのが岩井村でした。

昭和の初めに岩井は町となりましたが、昭和二十九年に平群村と合併し富山町ができたあとになって岩井という地名住所からは消えましたが、岩井駅や岩井川、岩井海岸に残されています。岩井は古くからあるとても由緒ある地名なのです。