1/22(水)「ふらっとフットパス106」を実施しました!

今回のフットパスは、ダブル富士山が眺められる観音山に登り、二部や検儀谷のお寺を巡り、観音信仰や阿弥陀信仰について考える以下のコースをウオーキングしました。

●コース(約6.8km+水仙遊歩道下山約15分):

集合場所(富山岩井運動場駐車場)出発(9時)→観音山→馬場口→勝善寺→下要路線入り口→大勝院→道の駅富楽里とみやま→集合場所(11時45分頃解散)

今回も多くの方々にご参加いただきました。有難うございます。_(_^_)_

今回は晴天の中、上り下りがちょっとキツイ水仙遊歩道で素敵な水仙の花を鑑賞して、途中途中、川名修さんの史跡説明や勝善寺の歴史物語説明を楽しみながら、皆様は元気にワイワイガヤガヤとウオーキングを楽しまれました。

また、今回も参加者の方からパウンドケーキをいだだき、皆さん喜んでおられました。

最後のお土産(花束)を手に「次も楽しみにしていますよ!」と帰途に着かれました。

●今回の配布説明資料はウオーキング中の写真の後に記載されていますので、ご一読いただけると嬉しいです。😊

いつもの出発前の体操中!

観音山の登り口

観音山の頂上、ダブル富士山も含めて見晴らし良いね!

勝善寺へ向かう途中!

ケーキを頂き休憩中!

勝善寺

勝善寺本殿内部でお参り、ご住職様にご説明を頂く!

勝善寺本堂の後藤義光氏の彫刻

勝善寺の彫刻家山本正年氏のお墓

彫刻家山本正年氏のお墓の墓誌

水仙遊歩道の入口

水仙遊歩道の途中、水仙が綺麗!

水仙遊歩道の頂上、水仙が綺麗!

水仙遊歩道内の火災前の勝善寺が有った場所

火災前の勝善寺が有った旨の記念碑

勝善寺の歴史説明中!

水仙遊歩道の下り、結構急だな!

大勝院の説明中!

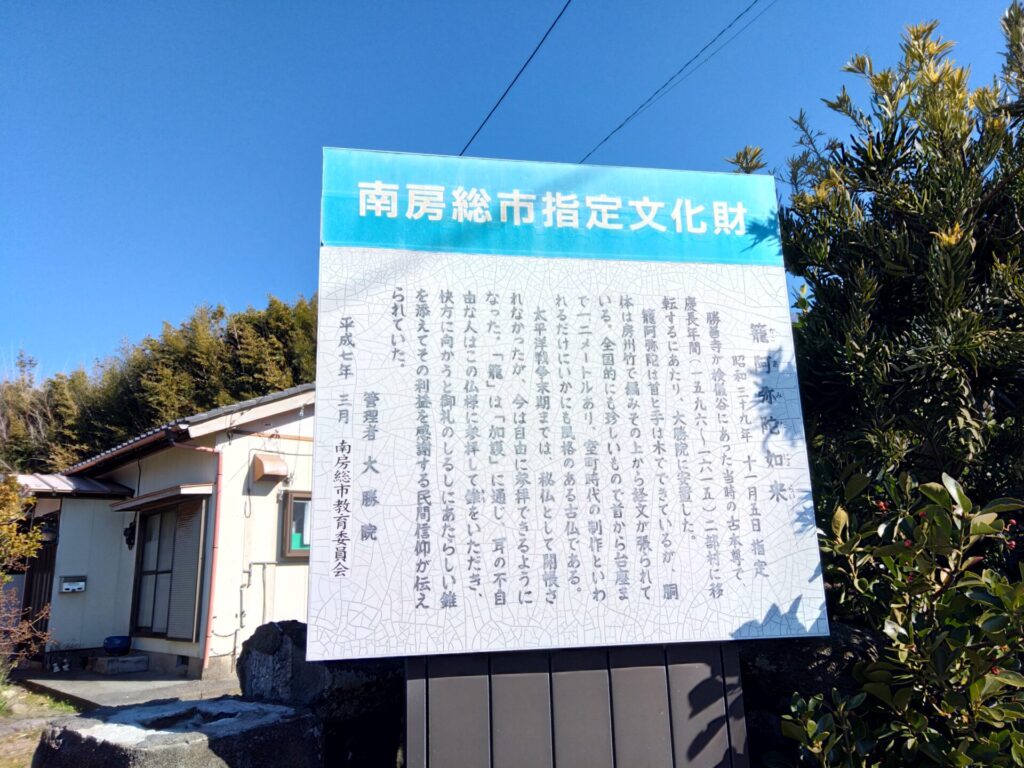

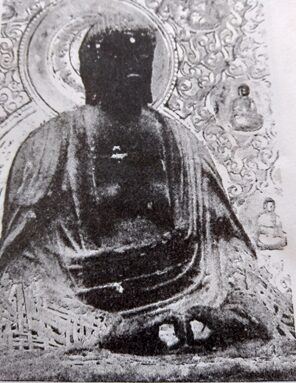

大勝院の「籠阿弥陀如来」案内板

大勝院

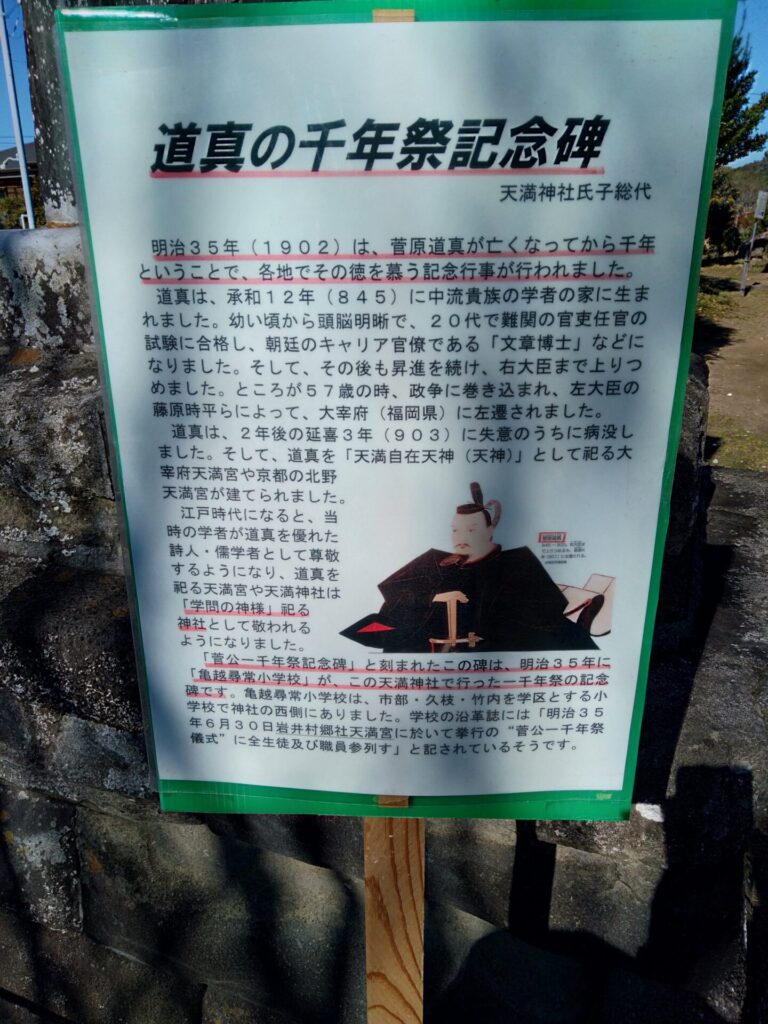

市部天満神社の「菅原道真の千年祭記念碑」の説明中!

「菅原道真の千年祭記念碑」の案内板

お土産の花束

お土産の花束を貰っています!

【フットパス106の配布資料】

観音山や水仙遊歩道を登り、二部の勝善寺や元勝善寺址を巡ります。「ふらっとフットパス106(令和7年1月)」

1. 市部の観音山:

江戸時代末まで福聚院(旧岩井主学校隣の寺)が管理していた観音堂があったと言われ、「観山」と呼ばれるようになりました。(市部ボランティアチームが、地元の人々の協力をもらい2015年12月に観音堂を再建)

徳川3代将軍家光の時に、老中や大老を務めた酒井忠勝という大名の長男である酒井忠朝が、父親から親子の縁を切られ(理由は謎です)、市部村にやって来て、ひっそり暮らしていました。

寛文2年(1662)に44歳で亡くなり、福聚院が葬儀を行い、観音山で火葬し、遺骨を酒井忠勝の領地である若狭国(福井県)小浜の空印寺に送ったと伝えられます。小浜藩主となった酒井忠直は、兄忠朝の子:忠国を不憫に思い、小浜藩の飛び地だった勝山や岩井の領地を小浜藩から切り離し、勝山藩とし、忠国を初代藩主としました。

代々の勝山藩主は、江戸屋敷から陣屋のあった勝山へ帰って来ると、忠朝の位牌がある福聚院に参詣し、観音山や天満神社(酒井忠国が建立)にも寄ったと言われています。観音山の南側からの登山道の傍らには、仁王様やお地蔵様の石仏があり、観音堂があった当時を偲ぶことができます。

2. 房州水仙について:

言い伝えでは、秀東寺(鋸南町大帷子)の和尚が、中国から持ち帰り、植えたのが房州水仙の始まりだと言われています。(年代不詳)

房州水仙は、江戸時代の中頃から、江戸の町屋や武家屋敷などで、もてはやされました。特に、正月を飾る切り花として珍重されました。

宝暦11年(1761)に出された中村国香の紀行文:房総志料には、「平郡穂田芳浜の路傍に水仙多し、暖地なるゆえハナを著くること最も早し」とあるそうです。

徳川幕府の老中:松平定信が寛政4年(1792)11月に、異国船警備のため房総沿岸を巡視しました。その時の紀行文「狗(いぬ)日記」に、「ほたというあたりより、水仙いとおおく咲きたり」という記述あり、松平定信が感嘆している様子がわかるそうです。

明治時代には、浮世絵師の三代目歌川広重が、「大日本物産図絵」の「安房国」版の絵に元名(鋸南町)の水仙を描いています。

・二部の水仙遊歩道:

平成17年1月13日~14日に、富山町中央公民館(現富山コミセン)で、第7回「全国水仙サミット」が開催されました。水仙遊歩道(約3.5km)は、このサミットをきっかけに富楽里の近くに整備されました。

3. 親鸞聖人の伝説を伝える石碑:

浄検儀谷地先の字「峯」に勝善寺の旧址を伝える石碑があります。この石碑には以下のようなことが記されています。天台宗の僧:永範(もともと信州で井上氏を名乗る)が、建久年間(元年は1190)に安房へ来て、検儀谷原黒石山の地に一宇(一棟(むね)の家)を建立しました。元仁元年(1224)、親鸞聖人がこの地にやって来ました。永範は親鸞聖人の弟子となり、名も明空に改め、天台宗から浄土真宗へ改宗しました。親鸞聖人は、竹で阿弥陀如来の像を作り、明空に授けたそうです。

(親鸞聖人が安房へ来たという史実は、ありません)

4.勝善寺:

浄土真宗大谷派(東本願寺)のお寺で、通称「二部の大寺」と呼ばれています。天正8年(1580)、検儀谷原黒石山に地にあった寺が火災に遭い、その後、現在地に移りました。新しくできたお寺の落慶法要の折、住職を慕って、元の寺から石が飛んで来たという「飛び石伝説」が伝わります。

菱川師宣の妹ヲカマが保田から嫁ぎました。浮世絵の祖と言われた菱川師宣の研究者の間では、長い間、師宣の没年がわかりませんでした。ヲカマの関係から勝善寺の過去帳を調べ、師宣の没年が「元禄7年(1694)6月4日」と判明しました。この過去帳は、県の有形文化財に指定されました。

本堂の向背の彫刻は、強盗義光の作品で、天井の絵は、川名楽山の作品です。

5.大勝院:

江戸時代初期の元和2年(1616)に霊厳上人が創健されたと言われる浄土宗のお寺です。御本尊は、房州竹で編んだ珍しい阿弥陀如来(仏)なので、「籠阿弥陀仏」と言われます。高さは台座を含めて1.2mあり、頭と手は木製です。体の部分は細かく割いた竹を組み、紙を貼り、表面に渋柿を塗ってあります。

室町時代の制作といわれ、勝善寺が検儀谷原黒石山の地から現在地に移る際、籠阿弥陀仏を検儀谷に残すことになり、のちに大勝院へ安置されたそうです。

この籠阿弥陀仏には、親鸞聖人が明空(勝善寺の開祖)に授けた「竹で作った阿弥陀如来の像」という「3」に記した言い伝えもあります。

霊厳上人は、寛永元年(1624)、江戸(東京都中央区)に霊厳寺を建立した僧で、浄土宗の総本山、京都:知恩院の32世になった上人でであり、館山市にある大厳院(四面石塔で有名)の開祖でもあります。

江戸には、「霊厳」から「霊岸」に表記が変化した「霊岸島」という島があります。

6.陶芸家:山本正年

日展審査員や評議員を務めた陶芸家の山本正年は、大正元年(1912)9月20日、北海道余市町に生まれました。

そして、昭和6年(1931)に東京高等工芸専門学校彫刻部に入学し、畑正吉氏に学びました。

昭和13年(1938)に応召し、解除後の昭和16年(1941)、京都市立第二工業学校窯業科に勤務し、その傍ら陶芸家:辻晋六氏に師事しました。

昭和19年(1944)、長兄が経営する航空機部品製造会社に入社し、翌昭和20年、工場が岩井の高崎に疎開するとともに、岩井に転居しました。

終戦後、意を決して岩井に窯を築き、作陶生活に入りました。

山本正年の陶芸界における功績について嗣子(しし:あととり)で彫刻家の山本正道氏は、「伝統的なロクロによる成形という、日本古来の作陶の枠を超えて、陶芸の中に彫刻的な造形美を盛り込むことに情熱を傾けた点にある。」と語らっています。

・1963年=日本現代工芸アメリカ展へ出品

・1965年=ベルリン芸術祭参加展、イタリア展へ出品

・1967年=ロンドン展へ出品

・1976年=紺綬褒章(こんじゅほうしょう)受賞

※公益のために私財を寄付した個人や法人に授与される国の褒章です。

・1980年=紺綬褒章受賞(2回目)

・1985年=千葉県文化功労章受章

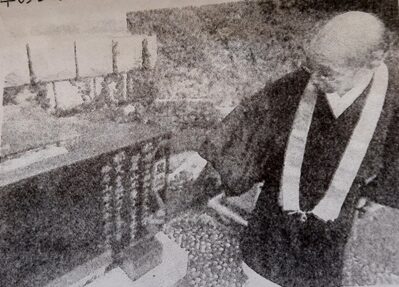

・1986年3月14日、73歳にて逝去。生前からの希望により勝善寺に眠る。

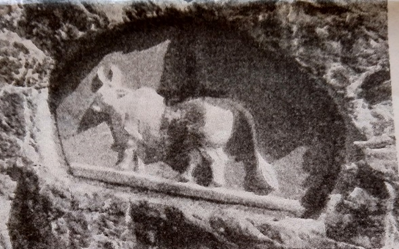

白牛のレリーフ=南房総

勝善寺にある陶製文机

正年の墓所。行年が刻まれている

<参考>富山町史、ふるさと富山、房日新聞、他