徳永さんの地名探訪! ① 市部

富山には由緒ある地名が少なくありません。「一部」もその一つです。平安時代の記録には、この辺一帯は「岩井郷」と呼ばれる地域で、その中の一つに「一部」があると書かれています。そのほか岩井郷には、久枝・検儀谷・二部・不入斗(高崎のこと)・小浦がありました。現在の大字名と重なります。ここにはその頃から農民が住んでいたはずです。

岩井郷の中には五十戸に満たない小集落が分散していて、それが一部から十部に分けられたという見方があります。二部という地名からもそれが想像できますが、三部以上は現在では違う地名になったようです。

岩井郵便局近くの交差点の信号機に「市部」と書かれた表示があります。「一部」は江戸時代のほとんどの文書で「市部」と書かれています。なぜ変わったのか、興味深いところです。推理をたくましくすれば、人々の往来が増えた町になったことが考えられます。往来が増えた理由は二つあります。一つは、勝山藩を治めた酒井忠勝の嫡男忠朝が現在の岩井駅の東側辺りに屋敷を構えていたこと、もう一つは市部が平群や那古に行くための分岐点で人足達や荷物を運ぶ馬が集結していた場所だったからです。

鉄道や国道ができる前から、市部は宿のある賑やかな町だったのでしょう。幕末の志士・吉田松陰の日記には竹岡から歩いて市部に着く、と書かれています。市部にはもしかしたらその頃から「市」が立ったのかもしれません。

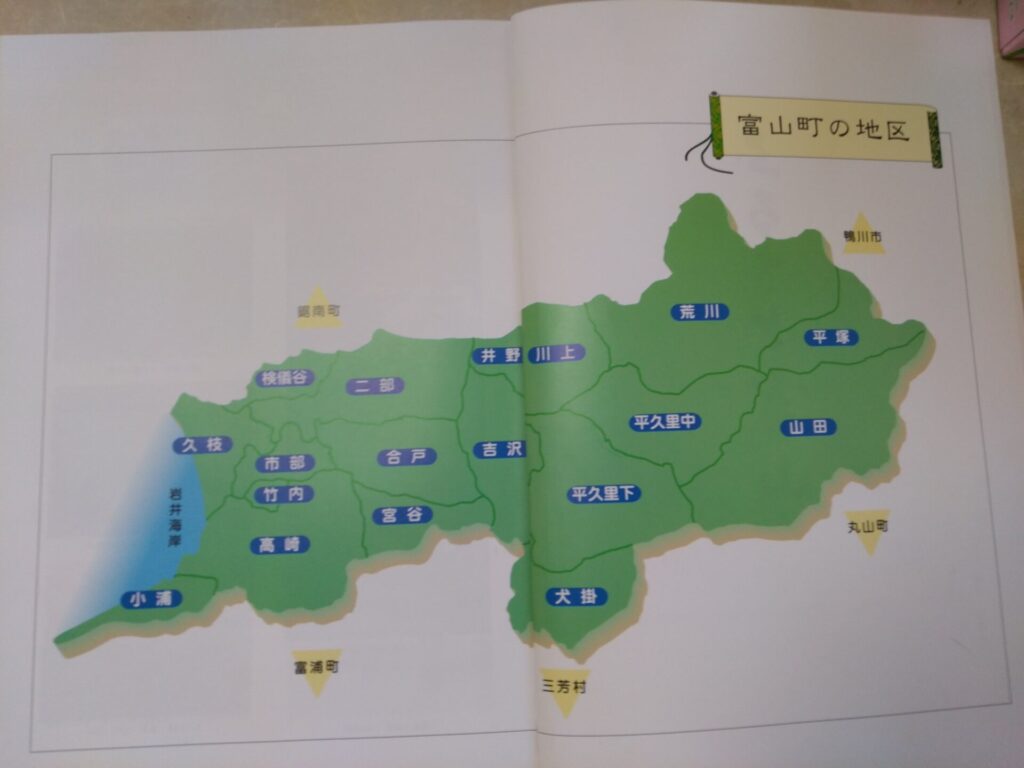

富山町の地区

南房総とみやまウオーキングマップ