12/20(水)に「ふらっとフットパス95」を実施しました!

紅葉が美しい沢山不動滝とその周辺を歩き、「増間の昔話」を鑑賞しました。

今回のフットパスは、増間に伝わる「ワカメの食べ方」などの昔話を話し、三芳地区の中でも紅葉が美しい沢山不動滝とその周辺を以下のコースで歩きました。

●コース:(約6.4Km+不動滝)

集合場所(滝田区民会館(南房総みるく農協隣))→スクールバス停:湯の沢口→沢山不動滝看板→沢山不動滝駐車場→不動滝遊歩道→沢山不動滝駐車場→集合場所(12時頃解散)

当日は滝田公民館の中で増間の昔話を聞き、出発前の体操をして、途中からの小春日和の中、皆様、途中途中の説明を聞き、ダジャレ漢字クイズに答え、沢山不動の紅葉を鑑賞しながら、元気にワイワイガヤガヤとウオーキングを楽しまれました。

最後のお土産(綺麗な花束)を手に「次も楽しみにしていますよ!」と帰途に着かれました。

●今回の配布説明資料や説明内容などはウオーキング中の写真の後に記載されていますので、ご一読いただけると嬉しいです。😊

滝田区民会館で集合!

滝田区民会館内で増間の昔話の説明中!

元気の出る音楽を伴奏に出発前の体操中!

明治乳業工場跡地の南房総みるく農協

さあ、出発だ!

-1024x768.jpg)

湯の沢口経由沢山不動滝へ向かう途中の休憩中1!(クイズ出題中)

湯の沢口入り口

-1024x768.jpg)

湯の沢口経由沢山不動滝へ向かう途中の休憩中2!(クイズ出題)

不動七滝遊歩道案内図

に向かうぞ!-768x1024.jpg)

さあ、不動七滝(沢山不動滝)に向かうぞ!

途中の炭焼き小屋

焼きあがった炭

沢山不動童と七ッ滝の案内板

沢山不動堂

沢山不動堂横の紅葉

-768x1024.jpg)

かじか橋渡っています(揺れるな!)

不動滝の河原へ向かっている途中!

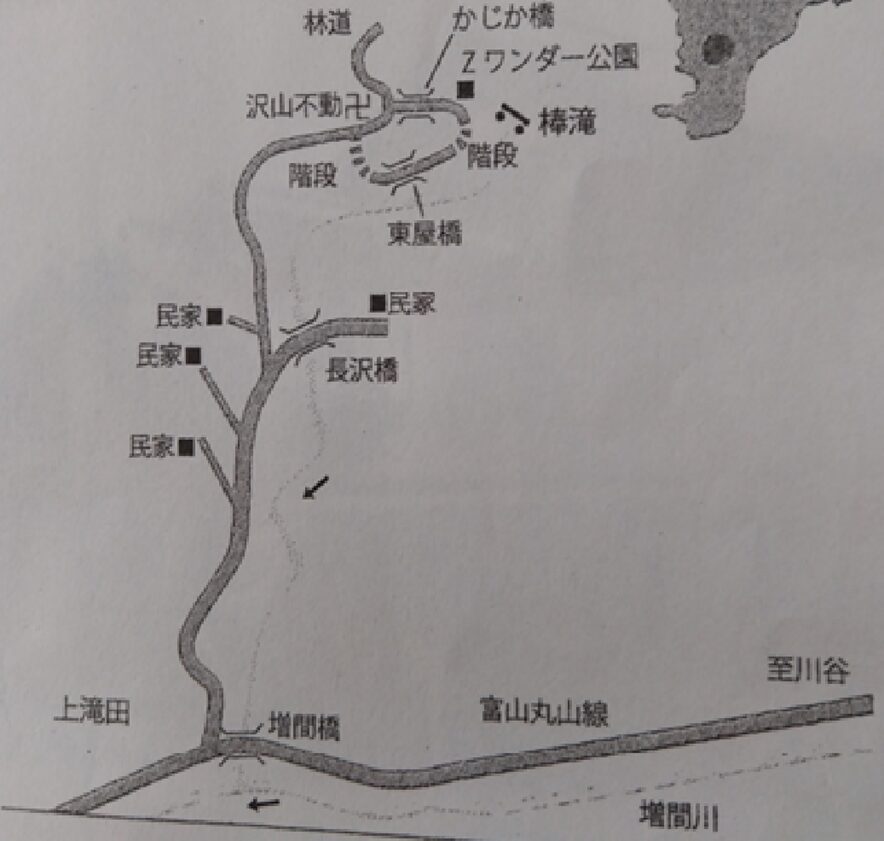

上滝田案内図

-768x1024.jpg)

不動滝の河原(東屋もある)

集合場所まであと少しだ!

今回のお土産は素敵な花束だ!

【フットパス95の配布説明資料】

1.明治乳業滝田工場跡地:

大正期になると、安房地域には多くの練乳工場や製酪工場が出来ました。この南房総みるく農協の地には、大正5年(1916)に設立された房総練乳株式会社の練乳工場が建設されました。房総練乳株式会社は、大正9年(1920)に東京菓子株式会社と合併し、大正13年(1924)には明治製菓株式会社となりました。右の写真は、明治製菓を受け継いだ明治乳業滝田工場の建物です。昭和初期から粉ミルクを生産していました。

2.沢山不動滝:

房日新聞の忍足利彦記者が出版した「房州の滝」の「22棒滝、23沢山不動滝・滝の行水」には沢山不動滝について以下のように記されています。

「三芳地区は滝が多い場所として知られる。旧村名に「滝田」があるほどだから、滝はあちこちに点在する。沢山不動滝は、平久里川水系増間川支流の長沢川上流にある不動尊である。不動堂の前に房州では最大級のつり橋がある。県が平成10年に建設し、当時の三芳村によって『かじか橋』と命名されている。この橋を渡って対岸の『Zワンダー公園』へ。擬木の階段を下ると、川底に下りられる。ここに木製の東屋橋がかかる。橋を渡らずに左手川面へ下りる。上流に注意して沢の中を歩くと、目の前に開けるのが棒滝の雄大な姿である。 ~略~ 不動滝を眺めたい人は、『かじか橋』からがいいだろう。 ~略~ 東屋橋のすぐそばに東屋がある。鉄はしごを慎重に下りると、岩盤の川底となり、流れの中を注意して歩く。下流から見ると流れは左に曲がっていて、その先の6段に滑り落ちる連滝がある。主滝は正面の3段部分だろう。それぞれに滝つぼがあって、豪快に滑り落ちる姿が見られる。立派な建物の不動堂といい、つり橋(かじか橋)といい、周辺全体が深山幽谷の雰囲気があり、気が鎮まる場所である。」

3.大日如来の化身:不動明王

仏教の分類の仕方にはいくつかありますが、「顕教」と「密教」に分類する仕方はその一つです。釈迦の教えを教える経典に基づいて学び、修行してさとりに達しようとする考え方の仏教が「顕教」です。これに対して、秘密の呪法を通じて大日如来(仏)の世界に接し、救いを得ようとする考え方の仏教が「密教」です。

讃岐国(香川県)に生まれた弘法大師:空海(774~835)は、遣唐使船で渡唐し、密教を学び帰国してから真言宗を開きました。

密教の仏は、古代インドの言葉で「偉大な太陽の仏」を意味する「マハーヴァイローチャナ・ブッダ」といい、日本では「大日如来」と訳されました。太陽の光が宇宙の隅々まで照らすように、宇宙の果てまであらゆるものを救う仏です。

不動明王は、大日如来の化身の筆頭で、背中に真っ赤な炎の光背、右手に剣、左手にケンジャクという縄を持っているのが基本形です。深い煩悩にとらわれた人を相手にするので、鋭い目つきに口から牙がのぞく怖い顔をしています。

かじか橋と対岸の沢山不動=南房総市上滝田

沢山不動滝と沢山不動への簡易地図

4.増間地区と増間の昔話:

三芳地区全体の中では、北東部に位置し、北は富山地区山田と、東は丸山地区宮下と境を接しています。

この地区の集落は平久里川の支流増間川の両岸に散在しています。昭和44年(1969)、増間川の上流に高さ34m、長さ145mの重力式ダムが建設されました。現在も南房総市の三芳地区・富浦地区と館山市に給水しています。

増間地区の東北には、大日山(343m)があり、南中腹には、増間寺(廃寺)があったそうです。

「増間の昔話」は、増間の石野吉雄さん、川名徳治さん、館山市国分の安田高次さんの3人により発刊されました。昭和37年4月に第1集(5話)が、翌年の8月に第2集(29話)が発刊され、昭和56年4月には、第1集と第2集に6話を加えて40話になったものが第3集として発刊されました。

安田高次さんは、次のように語っていました。

「明治42年、増間に生まれた私が、増間の昔話の数々を聞かされたのは、川登、下組の不動堂のお籠りの時であった。毎月28日が不動様の縁日で、この日、九重村竹原から行者が来て祈祷があった。祈祷が終わって行者がお帰りになると、各自持参の重箱をあけて赤飯やぼた餅、だんごなどを食べながら昔話に花が咲くのであった。私たちがまとめた話は、40話であるが、まだまだたくさんあった。石野吉雄さん、川名徳治さんと私の3人で、記憶を辿ってどうにかまとめたものである。」

<参考>

・忍足利彦著「房州の滝」、増間の昔話

・嶺岡牧関係資料、その他