12/25(水)「ふらっとフットパス105」を実施しました!

今回のフットパスは、鋸南町の文化財になっている坂石塔婆がある信福寺に登り、下山後は保田川沿いを歩き、棟札が町の文化財になっている鶴ヶ浜八幡神社や渋沢栄一が関係した石碑など、以下のコースを巡りました。

●コース(約6.8km+約30分の信福寺登山):

集合場所出発(鋸南町中央公民館前の「道の駅きょなん」)→変則十字路→足立区自然の家下経由→渋沢栄一の石碑→鶴ヶ浜八幡神社前経由→信福寺→鶴ヶ浜八幡神社→天王橋→川沿いの道→変則十字路→集合場所(11時50分頃解散)

今回も多くの方々にご参加いただきました。有難うございます。_(_^_)_

今回は晴天の中をほとんどが歩き易いコースで途中途中、川名修さんの史跡説明や漢字のクイズを楽しみながら、皆様は元気にワイワイガヤガヤとウオーキングを楽しまれました。

また、今回も参加者の方からパウンドケーキをいだだき、皆さん喜んでおられました。

最後のお土産(花束)を手に「次も楽しみにしていますよ!」と帰途に着かれました。

●今回の配布説明資料はウオーキング中の写真の後に記載されていますので、ご一読いただけると嬉しいです。😊

いつもの出発前の体操中!

本日の工程の説明中!

保田川などの説明中!

信福寺への階段

信福寺

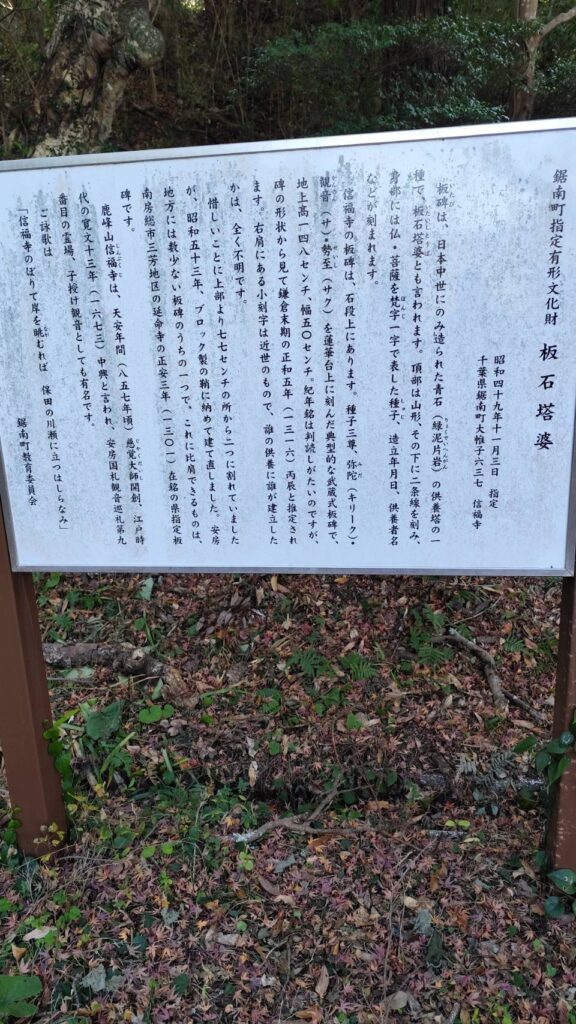

武蔵式板石塔婆の説明版

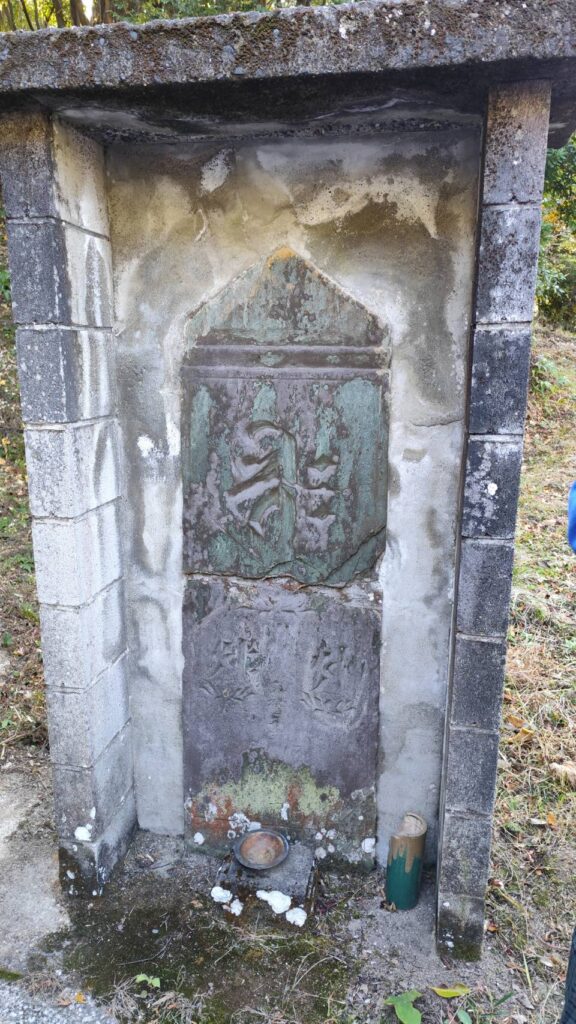

武蔵式板石塔婆

子授け観音

信福寺から鶴ヶ浜八幡神社へ向かう途中、下りがキツイ!

鶴ヶ浜八幡神社

「溜池竣工記念之碑」の説明中!

「溜池竣工記念之碑」の説明版

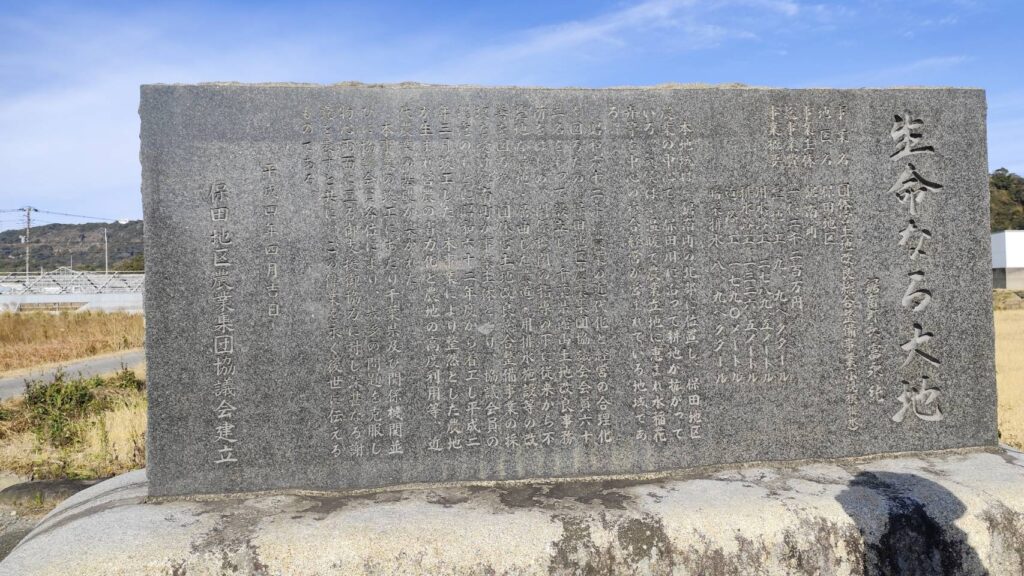

「溜池竣工記念之碑」

記載部分-576x1024.jpg)

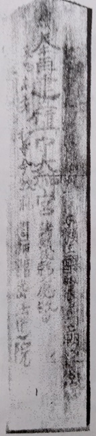

「溜池竣工記念之碑」の渋沢栄一籇額(てんがく)記載部分

お土産は花束!

◆今回の配布説明資料:

信福寺がある大帷子(おおかたびら)山系の「鹿嶺」の中腹まで登り、下山後は保田川沿いを歩きます「ふらっとフットパス105(令和6年12月)」

1. 信福寺(安房国札9番札所):

信福寺は、曹洞宗のお寺です。開山は慈覚大師、本尊の如意輪観世音菩薩は、行基の作と伝わります。信福寺の所在地は鋸南町大帷子で、大帷子山系の最高峰「鹿嶺(しがみね:標高189m)」の中腹にあります。

房日新聞の平成25年5月16日付け「歩く記者、房州歩く」には、以下のような記載があります。「鹿嶺を目指し、保田川を八幡橋(鶴ヶ浜八幡神社近く)で渡り、正面のコンクリート道を上がっていく。七曲りの道を歩く、 ~略~ 階段を上がると、正面が信福寺。安房国観音霊場の第9番札所で、鋸南町の指定文化財「武蔵式板石塔婆」がある。正面が観音堂。石塔婆は右手にコンクリートに保護されるように立ち、堂の左にはユニークな表情の子授け観音が鎮座している。 ~略~ このルートは佐久間方面と信福寺を結ぶ巡礼堂で、第10番札所の往生寺(密厳院ともいう:鋸南町上佐久間)と第9番札所の信福寺の最短コースになるという。」

2.武蔵式板石塔婆:

板石塔婆(いたいしとうば)は、中世に造られた緑泥片岩(青石)の供養塔で、板碑とも呼ばれます。信福寺の板石塔婆は高さが148cm、幅が50cmあります。頂部が山形で、その下に二本線を刻み身部には梵字一字で表した阿弥陀仏と観音菩薩・勢至菩薩が刻まれています。このような形の石版塔婆は「武蔵式石版塔婆」と言われるそうです。安房地方には数少ない板石塔婆で、鋸南町指定の有形文化財になっています。

・観音菩薩:仏教の菩薩の一尊で、正式には「観自在菩薩」や「観世音菩薩」とも呼ばれます。人々の苦悩を救い、願いをかなえる慈悲深い菩薩として、日本人に親しまれています。

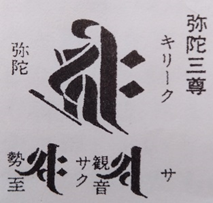

・勢至菩薩(せいしぼさつ):阿弥陀如来の右脇侍として知られる菩薩で、阿弥陀三尊の一尊として数多く祀られています。智慧の光で人々を照らし、迷いや苦しみから救うとされています。

武蔵式板石塔婆

身部に刻まれた梵字一字(阿弥陀仏と観音菩薩・勢至菩薩が刻まれています)

3.鶴ヶ浜八幡神社の棟札:

鶴ヶ浜八幡神社の創健は、棟札から正長元年(1428)と考えられます。この棟札には、後醍醐天皇の冥福を祈り奉った旨が書かれているそうです。八幡宮の名前が初めて出て来る棟札は、明和元年(1764)の棟札だそうです。

慶長11年(1606)の棟札は、鋸南町指定の有形文化財です。この棟札は、縦56.3cm、横15.4cm、厚さ0.8cmのサイズで、杉板製墨書、頂辺が山形で、中世後期の棟札の特徴を備えているそうです。筆者は、保田の観音寺周辺にあった法道院の頼賀法院と推定され、この神社が、慶長11年に「再建立」されたことが記されているそうです。年代で考えれば正長元年の棟札の方が古いのですが、頼賀法院が書き改めたものと推定されるそうです。

4.渋谷彦一郎:

渋谷彦一郎の祖先は、元禄時代に京都から来たと言われます。代々、渋谷玄龍を名乗り医家になったと伝わります。彦一郎は、7代目です。6代目の玄龍は緒方洪庵らと長崎で、シーボルトについてオランダ医学を学んだそうです。

彦一郎は、幕末、江戸へ出て、幕府の医学所(東大医学部のもと)で学びましたが、その時の頭取は、父の学友であった緒方洪庵でした。

明治になってからは東京医学校(東大医学部の前身)の助教授などを務め、軍医になりました。明治10年の西南戦争では、熊本城に籠城したそうです。晩年は、生家に戻って開業しました。

5.野々倉堰と渋谷彦一郎:

昭和6年、当時保田小学校高等科2年生だった石井済さんは、作文で野々倉堰について以下のように書いています。「どんな日照りが続いても、保田原に水がないという事を、私は一度も聞いたことはありません。それは野々倉溜池のお蔭であります。この溜池の完成には、幾多の苦心と努力が潜んでいることです。 ~略~ 渋谷彦一郎が明治29年頃、私財二千円を投じ、計画されたものだそうです。 ~略~ 渋谷彦一郎氏の我が本郷農民の悲惨な状況を救わんとしての慈善事業も、一時中止のやむなきに至りました。 ~略~ 計画は決して無益なものではありませんでした。渋谷氏の尊い心は実に本郷農民を動かしました。一致協力してこの大工事を遂行しようと計画を立てました。 ~略~ 本郷農民、否保田町民を救ってくれます。地下に眠る渋谷氏もさぞ満足でありましょう。」

「溜池竣工記念碑」という石碑の篆額(てんがく:漢字の書体の一つである篆書『漢字の最も古い書体で、秦の時代以前に中国で用いられていました。大篆と小篆の2種類に分けられ、印章や碑銘などに使用されています』で書いた題字)は、渋沢栄一が書いたものです。

<参考>:鋸南町史、鋸南町の文化財、他