4/24(木)「ふらっとフットパス109」を実施しました!

今回のフットパスは、花倶楽部のある八束(やつか)地区の大津とその周辺(戦国大名:里見氏の城下村であった「大津の里」)を歩き、歴史や伝説が伝わる聖真名子神社や妙蓮寺などを以下のコースで訪ねました。

●コース(約7.0km):

集合場所出発(道の駅:おおつの里「花倶楽部」:9時)→大津公会堂経由→妙蓮寺→聖真名子(ひじりまなこ)神社→サーキット場入り口→熊野神社・諏訪神社→宮本神社→集合場所(12時頃解散)

今回も多くの方々にご参加いただき有難うございます。_(_^_)_

今回は当初予定であった4/23(水)が雨のため、翌日の4/24(木)の曇り空の中、途中途中、川名修さんの史跡説明やクイズ、おやつを楽しみながら、皆様は元気にワイワイガヤガヤとウオーキングを楽しまれました。

最後のお土産(鉢植えのお花)を手に「次も楽しみにしていますよ!」と帰途に着かれました。

●今回の配布説明資料はウオーキング中の写真の後に記載されていますので、ご一読いただけると嬉しいです。😊

いつもの出発前の体操中!

妙蓮寺前のツツジ1

妙蓮寺前のツツジ2

聖真名子神社へ向かう途中1

聖真名子神社へ向かう途中2

聖真名子神社

休憩&川名修さんのクイズ出題中!

休憩&おやつ中!

熊野神社・諏訪神社へ

熊野神社

諏訪神社でお参り中!

宮本神社の鳥居前で説明中!

宮本神社へ階段を登り向かう!

宮本神社の階段を下山中!

お土産は鉢植えのお花!

<配布説明資料内(追記あり)>:

戦国大名:里見氏の城下村であった「大津の里」を歩きます。

「ふらっとフットパス109(令和7年4月)」

1.八束村(やつかむら)の誕生:

明治21年(1888)、福澤・青木・深名・丹生(にゅう)・宮本・大津・手取(てどり)・居倉(いぐら)の8つの村が合併し、「八束村」が誕生しました。村の名前には、「八か村を束ねた」という意味と、「豊かな八束穂(長く良く実った稲の穂)の村」という意味が込められています。八束村は、富浦町に昭和30年に合併し、「八束村」の名前はなくなりました。今回のフットパスは、宮本城の麓に広がる大津とその周囲を歩きます。

2.聖真名子(ひじりまなこ)神社(手取地区):

手取地区にある神社です。もともと「聖真子(ひじりまなこ)権現」と言われていました。「まなこ」とよばれる社名の神社は、安房地区ではここ以外にはないようです。「まなこ」の名前のいわれは、丹土(につち:赤色のつち)の採掘を行っていた「まなこの長者」と言われた人に関係するようです。

丹土は、丹朱(タンシュ)、辰砂(しんしゃ)、朱砂(すさ)などと呼ばれる水銀を含む土で、寺院などの彩色や仏像のメッキなどに使われました。

奈良時代、八束地区で丹土の採掘を行っていたのが、丹生(にゅう)氏と呼ばれる人でした。丹生氏の長(おさ)は、「まなこの長者」と呼ばれる人だったようです。当時、丹土は、大変貴重なものだったので、「まなこの長者」は大金持ちだったようです。

丹土の採掘では、露天掘りを「手取り」、竪坑や横坑を掘ることを「谷彫(やつぼり)」、丹土を熱した山を「焼山」と言ったそうです。そういうところから、八束地区には、「丹生・手取」の地名や「谷掘・焼山」の子字が残ります。

3.宮本城:

宮本城は、「里見代々記」などの軍記物によると、里見成義(2代)が稲村城(館山市稲)築城後、稲村城の支城として築いたとあるそうです。標高188mの山上の主郭(しゅかく:一辺60m)を中心に、多数の郭を配置した山城です。

宮本城は尾根上を東へ2kmほど進むと滝田城へつながるので、当時の宮本城は尾根道を通じて滝田城と連結していたと考えられています。

「天文の内乱」で里見義通(3代)が敗死すると、宮本城は稲村城とともに廃城になったと言われてきましたが、最近は、従来の説より後年まで使用されたと考えられるようになってきています。里見氏が、小田原の北条氏に対抗する上で、岡本城を支える後方の軍事拠点として改修されたとの見方もあります。

※天文の内乱:

里見義豊(4代)は、天文2年(1533)7月21日、父の義通(3代)以来里見家の重要なパートナーになってきた正木通綱を稲村城に呼び付け殺害しました。同時に義豊の叔父にあたる里見実堯(さとみさねたか)も殺害しました。このことをきっかけに里見家は内乱の状態になりました。これを「天文の内乱」といいます。

実堯が殺害されたという知らせを聞いた息子の里見義堯と義豊との直接対決が天文3年4月6日、犬掛において行われました。激戦がかわされ、義豊軍方では数百人もの戦死者を出し、義豊も打ち取られました。義豊の首は小田原の北条氏綱に送り届けられました。戦いに勝って5代目の当主となった義堯は稲村城には入らず、一時的に滝田城や宮本城を拠点にしたと考えられています。

4.里見の「埋蔵金」伝説:

「朝日射す 夕日輝く 諸の木の下に 黄金千ばい 朱がめ千ばい」という戦国大名:里見氏の埋蔵金の歌が宮本に伝わります。意味は、江戸時代の大地震の折、黄金と丹朱が入ったカメが壊れて、宮本城の下を流れる川の水がしばらくの間、朱に染まったという意味です。

この歌は、「まなこの長者」を称える歌だという別の説もあります。いずれにしても、埋蔵金が、どこに埋まっているか、興味のあるところです。

5.穂積氏・熊野神社・大津:

八束に多い穂積の姓の人たちの先祖は、伝説によると景行天皇が安房へ船で来た時、稲の穂を持ってきた穂積氏に始まると言われます。穂積氏は、紀伊の豪族で熊野権現の神職を務めていて、「穂積」のいわれは、熊野権現に稲の穂を積んで奉っていたことからと伝わります。大津という地名も穂積氏の故郷の「大津」から付いたと言われます。

宮本城跡の麓にある熊野神社も、穂積氏が、熊野権現を祀り、加持祈祷を始めた神社だと伝わります。戦国時代、安房に勢力をもった里見氏は、「八幡神」や「諏訪明神(諏訪神社)」を信仰していたので、穂積氏とは衝突したようです。

6.宮本神社:

宮本神社は、もともと宮本天満宮とよばれていました。応和元年(961)に安房国の総社「八幡宮」の神官だった生稲(いくいな)直重が、京都の北野天満宮から神霊をむかえて創健したと言われます。富浦地区では、一番大きい天満宮(天満神社)です。天満宮(天満神社)は、菅原道真をお祀りしている神社です。菅原道真死後、雷神になり、「火雷天神」と言われました。天徳3年(959)、藤原師輔(もろすけ)は、雷神を祀ってあった小さな神社に道真も祀り、立派な神社に立て替えました。それが北野天満宮です。

宮本地区に残る古文書によると、江戸時代の「天保の飢饉」の時に宮本、大津、手取、居倉の名主たちが集まり、一万度の神楽を上げて雨乞いをしたそうです。おかげで雷が鳴り雨が降り、この4か村は飢饉にならなかったそうです。

江戸時代に入ると、「学問の神様」として信仰を集めました。明治36年(1903)に開かれた菅原道真一千年祭には、五明校(八束小学校の前身)の生徒全員が先生に引率されて、お参りにきたという話が伝わっているそうです。

7.宮本は、八幡宮との関係から?:

館山市の鶴ケ谷八幡宮は、鎌倉時代に三芳の府中から移転したと言われますが、宮本地区では、一時期、その「八幡宮」があったと言われています。昔むかし、世の中が大変乱れた時、府中から御神体を安全な宮本に移し、お祀りしていたそうです。宮本地区に残る古文書によると、この移転の時の神主は、生稲玄蕃正善という人だそうです。

そして、ある時、八幡神から「海の見える所へ出たい。」との宣託があったので、鶴ケ谷の地へ移したそうです。安房国の総社が一時的にも鎮座していたので、「宮本」という地名になったと言われます。

<ご参考>

・生稲謹爾(いくいなきんじ)著「冨浦の昔ばなし」、他

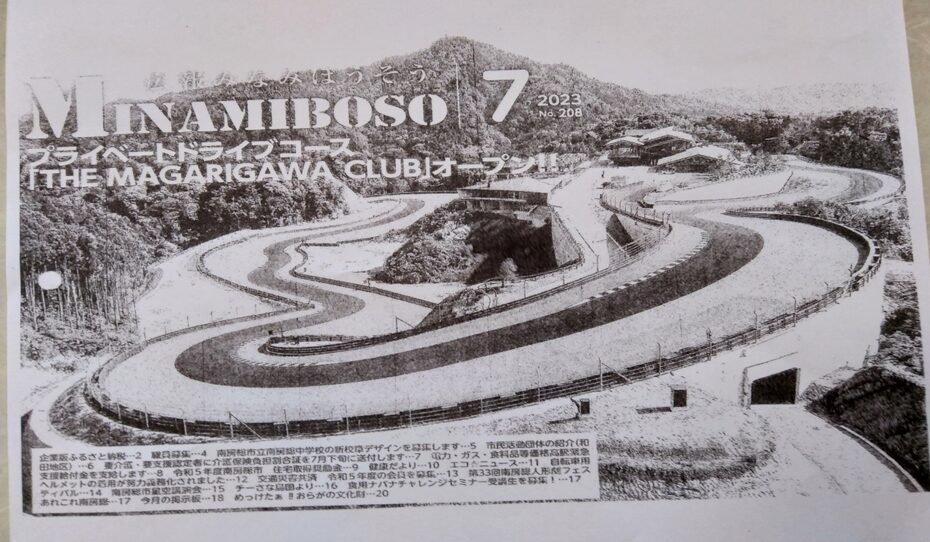

大津地区のプライベートドライブコース「THE MAGARIGAWA CLUB」

8.妙蓮寺(手取):(追記)

昔、居倉の堂の前に臨済宗の堂があり、そこで日俊(にっしゅん:日蓮正宗総本山大石寺第22世法主)が説法して里人の信頼を得て、天正十一年現在地に一堂を建立して成光山妙蓮寺と称しました。

境内後方の鬼子山山頂に鬼子母神を祀った堂と鐘楼堂跡があり、鬼子母神は本堂に移して祀ってあります。高台の墓地に地頭諏訪勘兵衛の奥方の墓と思われるものがあります。大正十二年の関東大震災で倒壊し改築。昭和五十年(1975年)に屋根を改築しました。

※房総タウン.Comより