5/22「ふらっとフットパス100」を実施いたしました!

「ふらっとフットパス」は、平成26年4月の「里見発見伝ウォーク:岩井から平群へ観音霊場を歩きます」から始まりました。「フットパス」の名称に変更したのは平成29年4月で、9月にも「フットパス42」として「伏姫籠穴コース」から富山を登りました。

今回は100回目ということで、その1回目の富山登山と「フットパス」名称での1回目と同様に「富山登山」(但し、福満寺から登山)とし、下山後は、勝山藩士の服部利器ゆかりの地や高橋良宗さんのアトリエ「良の里」等を以下のコースで巡りました。

また、100回目ということで、新型コロナウイルス発生後初となる1日コースとさせていただきました。

●【コース】(約4.7km+富山):

集合場所(富山学園(南房総市合戸22-1)南側県道沿い「公共駐車場」)→福満寺→富山登山→下山口(川名みかん園)→吉沢区民センター(昼休憩)→服部家入口→旧白井商店経由→アトリエ良の里前→福満寺下経由→集合場所(午後2時30分頃解散)

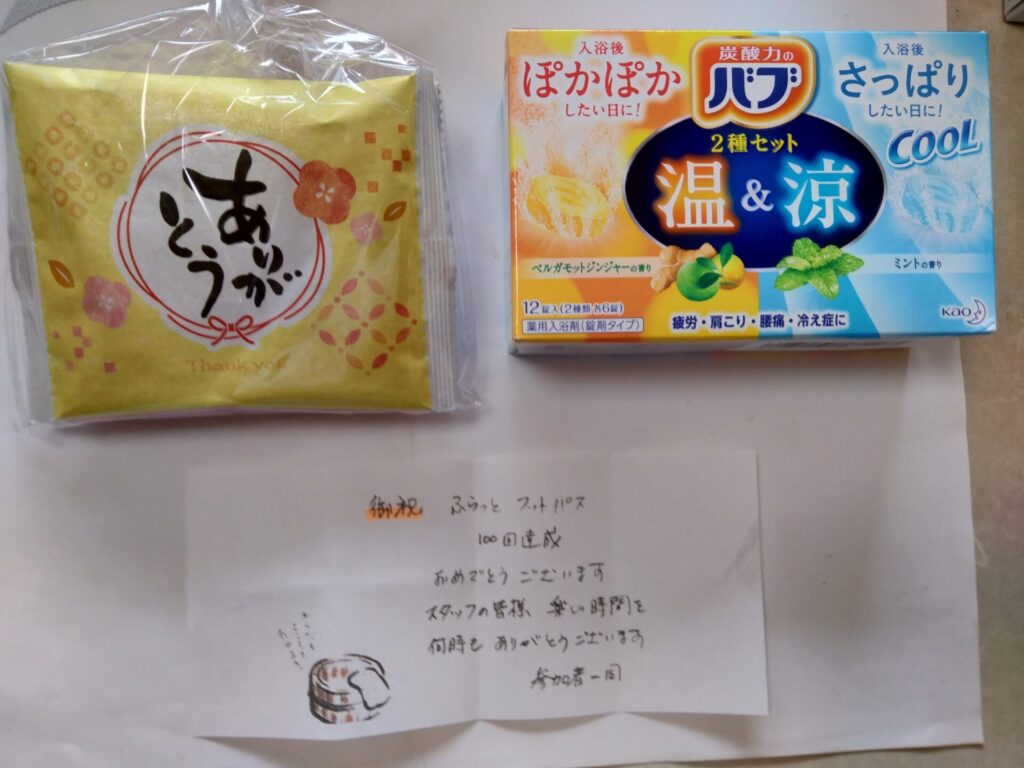

今回、出発前にご参加者皆様から「100回目実施の感謝とお礼」の以下のプレゼント(「ありがとうございます」のメッセージ付きで、カンパ(100円)で集められたお金でご購入)をサプライズでいただきました。本当にありがとうございます!_(_^_)_

フットパス100回目!

スタッフへの「100回目実施の感謝とお礼」のプレゼントを出発前にいただきました!

いただきました「100回目実施の感謝とお礼」のプレゼント(「ありがとうございます」のメッセージ付き)!

皆様は途中途中のクイズに答えながら、富山の南峰の400段教のきつい階段も含めて登り下りを元気に、ワイワイガヤガヤとウオーキングを楽しまれました。

そして、久し振りのお味噌汁や数多くのおかずの温かい昼食とおはぎ、びわゼリーを「美味しいね!」と話しながら楽しまれました!

※温かく美味しい昼食、机・椅子の設備と服部家史物のご提供・展示のご用意&片付けをいただきました吉沢地区地元の皆様、ありがとうございました。_(_^_)_

また、今回も参加者の方がパウンドケーキやゼリーを提供していだだき、皆さん「美味しい」と喜んでおられました。

最後のお土産(綺麗な花束)を手に「次も楽しみにしていますよ!」と帰途に着かれました。

●今回の配布説明資料はウオーキング中の写真の後に記載されていますので、ご一読いただけると嬉しいです。😊

いつもの出発前の体操中!

さあ、福満寺登山口に向けて出発だ!

福満寺と仁王門の説明中!

さあ、福満寺から登るぞ!

1合目前の最初の急な坂道だね!

前山の1合目でクイズに答えながら休憩中!

-1024x768.jpg)

南峰の急な登り階段前の5合目当たりで休憩中!

-768x1024.jpg)

南峰の急な階段を上り始めました、頑張らねば!

南峰の急な階段を上りきり、休憩中、疲れた!

南峰頂上の観音堂

南峰頂上の「厳谷小波の歌碑」等説明中!

南峰と北峰の中間地点の東屋で風景観賞中!

北峰頂上からの風景説明中!

-1024x768.jpg)

北峰展望台広場で写真を元に、現天皇・皇后様が皇太子・妃殿下様時代に富山に登られた時の説明中!

-768x1024.jpg)

富山吉沢登山ルートを下山中!、結構きつい下りだね!

-1024x768.jpg)

服部利器氏の説明中!(吉沢区民センター前)

-1024x768.jpg)

昼食風景1(吉沢区民センター屋内)

-1024x768.jpg)

昼食風景2(吉沢区民センター屋外)

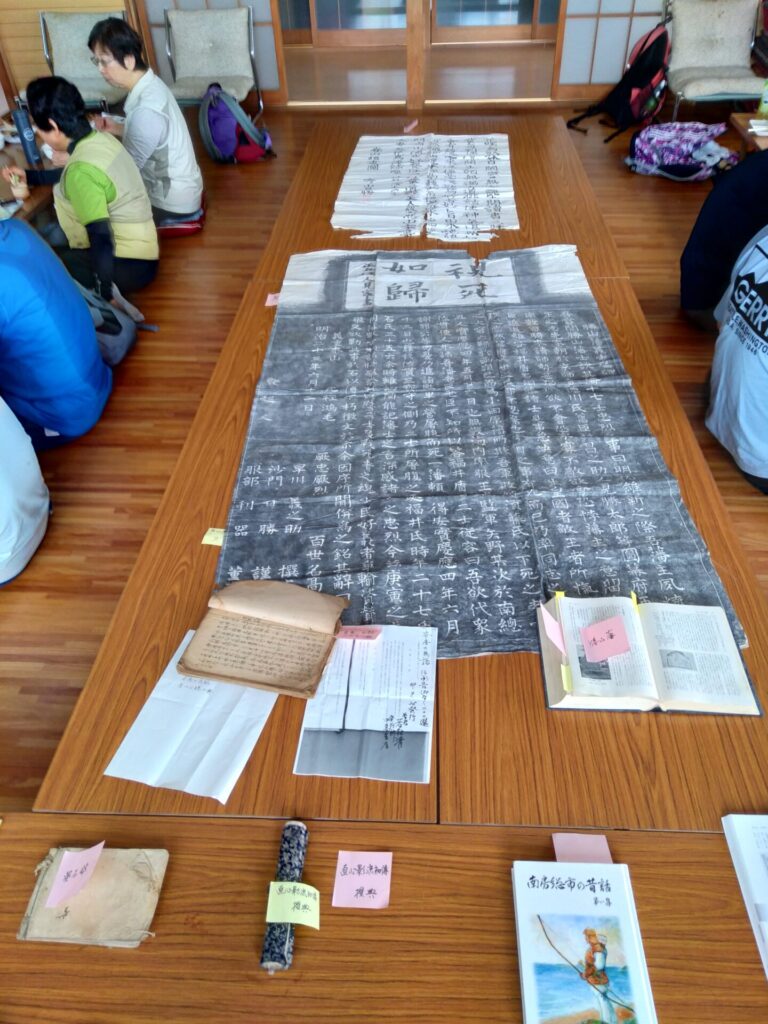

展示された「英名録」を含めた服部家史物!

吉沢の隠れ家ギャラリー&カフェの説明中!

合戸の「アトリエ良の里」の説明中!

お土産は綺麗な花束です。

お土産配布中!

◆<フットパス100の配布説明資料>:

福満寺登山口から」富山に登り、下山後は吉沢や合戸を巡ります。「ふらっとフットパス100(令和6年5月)」

1.天富命の名前が付いた山:

富山は、南北二峰から成る双耳峰の山です。北峰には金比羅宮があり、南峰には観音堂があります。北峰が高く、海抜349.5mです。房州の海が見え、遠く11か国が見え、遠見山とも呼ばれます。

斎部広成(いんべひろなり)という人が、大同2年(807)に書いた「古語拾遺」に、「天富命(あめのとみのみこと)が、阿波の斎部(いんべ)一族を引き連れ、房州半島へやって来た」と書かれています。天富命は房総の地を開拓するため、この山頂から指揮をとったとの説があり、また天富命が埋葬された地であるという説もあります。そのようなことから、この山の名前が、「富山(とみさん or とみのやま)」になったとされています。(天富命が上陸したとされる場所は、富崎≪館山市≫という地名になっていて、勝浦市には遠見岬(富崎が変化したと説も)神社があります。)

令和天皇が、皇太子の時の平成11年2月5日に雅子妃殿下と御静養のため、富山に登られました。前日に降った雪が少し積もっていました。

安房開拓神話「齋部広成の図」

安房開拓神話「天富命(あめのとみのみこと)

祖伸にあう図」

2.南峰には「山高きがゆえに貴からず」の歌碑:

「ふじの山」の作詞で有名な厳谷小波(いわやさざなみ)の歌詞が南峰の観音堂境内に建っています。厳谷小波は、大正8年(1919)に当時の岩井村に来ています。歌碑は、大正9年(1920)、当時の岩井村の青年団長だった宮谷地区の福原周平が中心になり建立したものです。福原周平は、福原オレンジの開発者として、歴史に名を残しています。

歌碑には、

「山高きゆゑに貴からず 曲亭翁の霊筆によりて

この山の名長へに高く尊し 水茎の香に 山も笑いけり」とあります。

「山高きゆゑに貴からず」の部分について、ことわざ慣用句辞典によると、平安時代後期に起源をもつ子ども向けの教訓書である「実語教」という書物に載っていて、意味は、「山は高いということだけで価値があるのではなく、樹木が生い茂ってところに価値がある。何事も見かけにだまされないで、実質を見きわめよとの教え」と書いてあります。この部分は、NHKの番組「にっぽん百低山」のオープニングのナレーションで使われています。

3.北峰には金比羅(こんぴら)様:

もともと香川県琴平町には松尾寺というお寺がありました。その松尾寺に金比羅神が勧請され、金比羅大権現という権現号(権現:仏が神のかたちとして現れたもの)で呼ばれました。その後、金比羅大権現は全国的な信仰を集め、「讃岐のこんぴらさん」として親しまれてきました。明治時代の神仏分離令により、「琴平神社」→「金刀比羅宮」→「事比羅宮」→現在の「金比羅宮」になりました。

金比羅は、サンスクリット語(古代インドの言葉)の「クンピーラ」の音訳です。「クンピーラ」は、ガンジス川に棲んでいた鰐(わに)を神格化した神様で、インドでは仏教の守護神とされています。

金比羅様は、航海の守護神としての信仰が隆盛となり、海運業者、船乗り、漁民から深く進攻されました。海上で遭難した時は、「金比羅大権現」の名を唱え、毛髪を切って海に投げたり、持ち物を海に投げ入れれば難をまぬがれることができると信じられたり、暗夜に船の行き先が分からなくなった時、「金比羅大権現」を念じれば、ひとかたまりの火が現れ、無事着岸できると信じられてきました。

そして、航行する船や漁船が会場の位置を決める目印となる山は、「山アテ(当て山)」とされ、金比羅様が祀られるようになりました。

4.富山を八犬伝の舞台にした馬琴:

曲亭(滝沢)馬琴は、48歳の文化11年(1814)から28年かかって南総里見八犬伝を描き上げました。馬琴は八犬伝の執筆にあたり、「里見軍記」「房総治乱記」「里見九代記」などで、房総の戦国大名:里見氏について調べました。

また、房総の地誌については中村国香が書いた「房総志科」を参考にしました。

曲亭馬琴は、八犬伝の中で富山について、「そもそも富山は安房国、第一の高峰にて伊代嶽と伯仲す。その頂に登れば、那古、洲崎、七滝に浪のよるさへ見ゆるといふ。山中すべて人家なく、巨樹枝を垂れていと暗く、荊棘樵夫(けいきょくしょうふ)の道を埋めて、苔滑らかに、桐深し。」と記し、「とやま」と呼んでいます。

・荊棘(けいきょく):イバラなど、とげのある低い木。また、そういう木の生えている荒れた土地。

・樵夫(しょうふ):きこり。そまびと。

5.松平容保(まつだいら かたもり)の巡視:

嘉永6年(1853)4月、会津藩主の松平容保が江戸湾警備の関係から房総を巡視し、小浜の黒崎を訪れ、その後、白井を経て富山に登りました。

「当日快晴 十一州余眼下ニ迫り 絶景言語ニ尽ガタシ」との記録があります。

富山からの眺望が気に入った松平容保は、

「海山の 眺めはさすが 名にいおふ(その名前にふさわしい) 四方の景色を 十見山(とおみやま)」と詠みました。

米沢村の名主池田杢兵衛方で休憩された松平容保は、池田家にあった武田石翁(安房三名工の一人)作の二角龍の彫刻を所望され、池田杢兵衛はこの彫刻を献上しました。池田杢兵衛は会津藩の御用達を命じられました。

池田家は、明治元年(1868)に米沢・吉井・合戸・宮谷・山田・荒川・川上の7か村が西尾藩(愛知県)漁となった時、西尾藩出張所の政務を執った家で「代官屋敷」とか「白井御役所」と言われました。

6.刀を鍬にかえた剣術指南役:服部利器:

「勝山藩にすぎたるものは、野呂の漢字、服部の剣術」と歌にも歌われました。漢学者の野呂道庵や剣術家の服部利器は世に知られている人物なので、1万5千石程度の大名ではふつうは召し抱えることができないという意味が込められている歌です。

服部利器は、弘化3年(1846)12月7日、美濃国(岐阜県)に生まれ、力之助とも正義とも言われました。13歳の時、江戸へ出て剣術の「直心影流」を究め、諸国を行脚して他流試合に挑みました。その時の対戦相手や試合経過を記録した「英名録」が米沢の服部家に保管されています。

万延元年(1860)、3歳の酒井忠美が9代勝山藩主になると、利器は、勝山藩の剣術指南役として召し抱えられ、勝山藩士になりました。勝山藩の重臣:岡田文左衛門貞寿の長女さよと結婚しました。

明治4年(1871)には、廃藩置県が断行され、四民平等もとなえられ、職業や住所が自由に選べるようになりました。米沢村の名主:池田杢兵衛から、「是非、私どもの地へお越しください」と勧められた服部利器は、米沢の地に居を構え、刀を鍬に替えて農業をすることになりました。池田杢兵衛は、ときどき勝山藩から師を招いて村の若者を集め、学問や剣術を学ばせていました。利器も杢兵衛から頼まれて出稽古に来ていたので、利器と杢兵衛は面識があったのです。米沢に移り住んでから晴耕雨読の生活が始まりました。利器は朝起きると神仏の前にひれ伏し、長い感謝と守護の祈りをささげました。東方の伊予ヶ岳に朝日が輝き始めると仕事に就き、富山に日が沈むと家路につくといった具合で、何事にも礼儀を重んじ、厳格な生活を送ったそうです。

服部利器は、大正10年(1921)7月19日、亡くなりました。

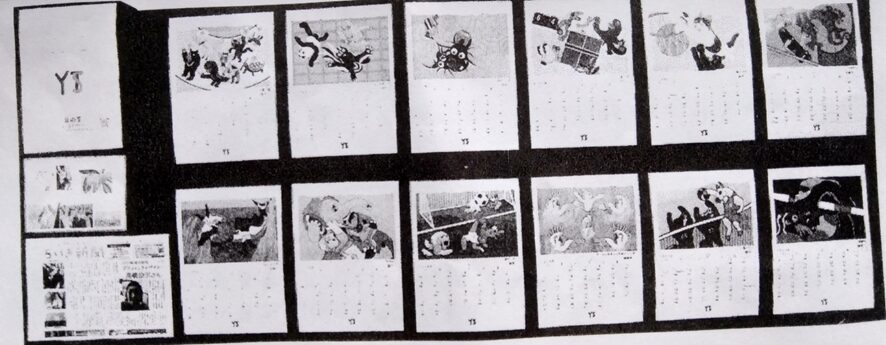

7.アトリエ良の里:

難病の筋ジストロフィーと闘いながら、グラフィックデザイナーとして活躍している高橋良宗さん(28)のアトリエです。パソコンを使って描かれた想像力豊かな作品(カレンダー)は、岩井コミセンに展示されています。

岩井コミセンに展示されている「オリジナルカレンダー2024」